-

-

早月川の河口から剣岳へ③~石狩川、釧路川、黒部ダム

山行データ2011年7月17日~22日。単独59歳。剣岳ののちは薬師岳、黒部五郎岳、西鎌尾根から槍ヶ岳、大キレット経由で北穂高岳から穂高連山、ジャンダルム、西穂高岳、焼岳から上高地へ下山 ...

続きを見る

山行データ

伊折橋へ

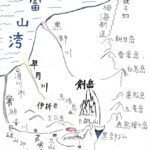

まず、この山旅では、早月川沿いの風物を目にして歩き、剣岳に最も近くに開けた伊折集落に関心を持ちたい。

そして伊折と立山登山とのつながりを少し紐解ければと思う。

(山が田畑に近い)

(早月川から砂利を採集する)

静けさにたたずむ廃校

早月川の右岸に沿って歩くと、道沿いに廃校がある。

かつてのこの時期なら、夏休みを楽しみにするうきうきした歓声がひっきりなしに響き、校庭を走り回ったり、ボールを蹴り合ったりする子供たちの活気に満ちていたことだろう。

(プールの水が緑色に濁りかけている)

子どもたちに引けを取らない蝉の大合唱が、周囲の山々から津波のように降り注いていたことだろう。

その廃校のそばを歩くにつれ、運動場の白い広がりが夏の光を浴びてうつろに見える。

ひっそりと、静かに、しかし足早に過ぎゆく時間に身を委ねるばかりだ。

川の上流、山間部から人々の暮らしが消えてゆく象徴は、子どもたちの天真爛漫な声が消えてゆくところにみえる。

ひどく暑い日だ。

日よけに雨傘をさして先を行くと、道沿いの森から湧き水を見かける。

一も二もなく駆け寄り両手にすくって存分に味わう。

とびきりうまい。

森林の土の中で濾過され、素晴らしく冷えている。

甘露甘露と、体の芯から歓喜のため息がでる。

(道のわきに冷水が湧き出している)

伊折橋から仰ぐ剣岳

目指す伊折はさらに上流にある。

まず長い伊折橋を渡らなくてはならない。

伊折橋はその名からうかがえるように集落の入り口であり、山人たちが日に日に剣岳を仰いだところだ。

今日は無理だが、天気に恵まれれば剣岳が立ち上がっているのが展望できる。

この絶景を、カンバスに描きこもうとする人がいる。

乗り付けたクルマがそばに停めてあるけれど、クルマの往来はまれなので通行の妨げに気をもむほどではないらしい。

(上流に聳える剣岳を描く)

この橋を渡るとすぐに左手に、公園のような広場が開けている。

両側から山が迫る早月川の左岸の限られた土地に、度重なる洪水や冬ごとの大雪に埋もれながらも生活を営んだ集落にしては、得難い広がりに見える。

事前の知識だと集落から人びとは去り、たまに少数の元住民がやってくることがあるらしい。

ここの広がりに、ふるさとをしのぶよすがとして、元住民が桜を植樹したのだという。

(伊折をしのぶ桜が植樹された)

過酷から廃屋へ

そこからほどなく、いくつかの家屋が見え始める。

ここが伊折の集落だ。

人影はなく、しんと静まり返っている。

今に残るいくつかの家屋に離村の廃れ、わびしさ、疲れはあまり感じられず、戸口を開けて住人が顔をのぞかせてくれそうな予感がする。

あいさつ程度でも交わしてみたい。

いや、その印象は、ぺしゃんこにつぶれた家屋が訂正する。

放置による劣化のせいか、意図的な解体のせいかはわからないが、つぶれた家屋には山人の匂いがない。

(山人の営みの痕跡を残す家屋)

だれとも遭遇しなかったけれど、少し坂を上ると樹林の中にあるいくつもの墓石がある。

元住民は富山県内や各地に住んでいる方もいるだろうから、折節に墓参という里帰りをしているのではないか。

<伊折小史>

新聞報道や元住民の回顧録などによると農耕と出稼ぎが主な生業で、大正年間には戸数90、人口450人を数えた。

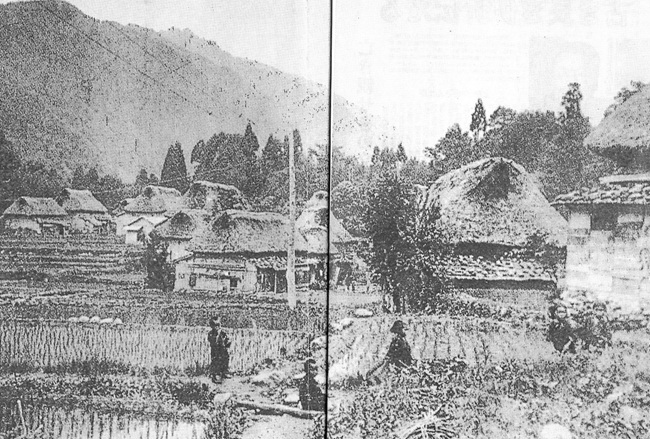

(昭和3年の伊折=注参照)

重要な産業だった炭焼きが廃れ、1969年(昭和44年)の水害を機会に離村が進んだ。

1982年(昭和57年)8月には元住民が移住先の上市市街、大阪、東京などから集い、300年の伝統の獅子舞の上演などで旧交を温めた。

獅子舞は冬の間に男性がけいこを積み、4月15日の春祭りに披露するのが伊折の暦だった。

再会の集いのとき伊折の在住は一戸のみ。

酒類販売業というその男性(70歳)は、この集いの席でこう話している。

「こんなに集まったのは何年ぶりだろう。久しぶりで顔と名前が一致せんが、すぐ伊折に者とわかった。うれしい限りです」

偶然の縁があって、わたしが伊折を知ったのは、1980年代の後半の年末。

富山県警山岳警備隊が冬の剣岳登山に備えて、奥の馬場島に隊員が駐在する季節にあたる。

上市から車道を奥へさかのぼると、急に集落が現れて驚いた。

それが伊折。

みぞれのような雨模様で、道路はシャーベットのようになっていた。

集落の道沿いに食品などを扱う商店が営業していた。

それは、記事中の商店だったのかもしれない。

その商店からさらに上流にゆくと積雪が路面を覆うようになった。

剣岳はさらに遠く高く、日ごとに厳冬の風雪の鎧をまとってゆくのだと想像した。

(注・元伊折住民の酒井ハリさんの私家本『おかげさまに生かされて』(昭和63年)収録の写真。写真説明に、6月24日の添え書きがある。水田、藁ぶきの家屋、着物の子供たち、背後の山並みに山間地の農村らしさが見て取れる)

-

-

早月川の河口から剣岳へ④~剣岳の麓の集落・伊折の2 平蔵と塩屋の爺

山行データ2011年7月17日~22日。単独59歳。剣岳ののちは薬師岳、黒部五郎岳、西鎌尾根から槍ヶ岳、大キレット経由で北穂高岳から穂高連山、ジャンダルム、西穂高岳、焼岳から上高地へ下山 ...

続きを見る