-

-

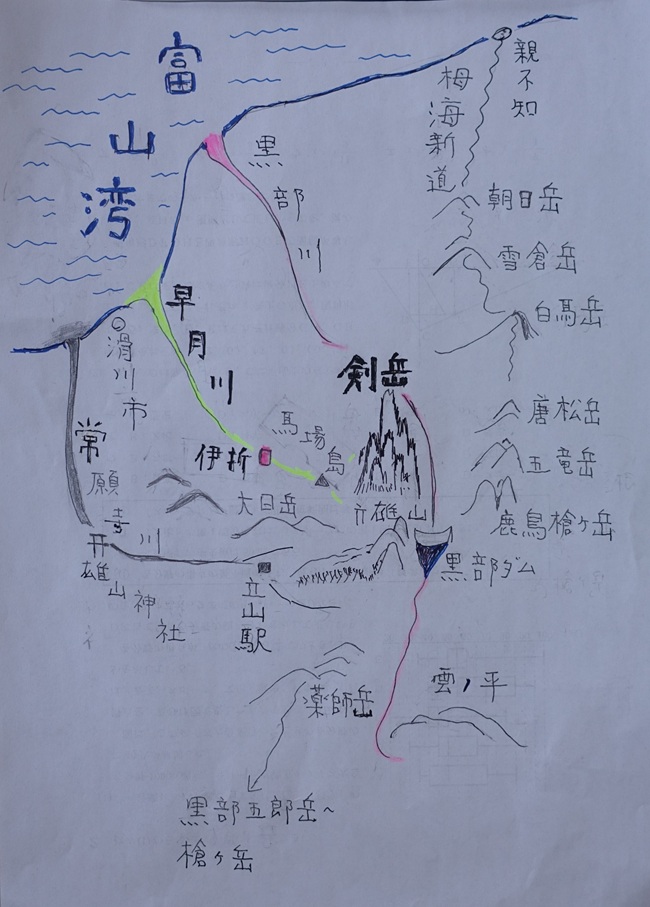

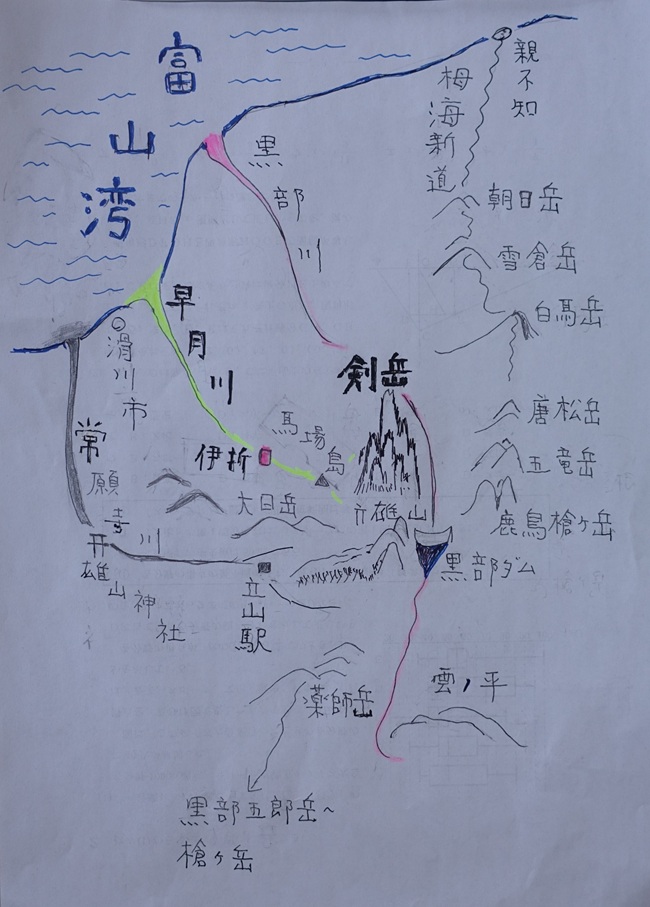

【エピローグ】~さぁ、早月川から剣岳へ

日本アルプスへの憧れ 山歩きをたしなむ人なら、「日本アルプス」と口にし、耳にするたびに、憧憬を含んだ微風が胸の中をサッと吹き抜けるのを感じるのではないか。 憧憬のうちには、いくつもの3,000メートル ...

続きを見る

山行データ

親不知からは辛苦覚悟の船出

地図を広げて鳥の目になる。

日本アルプスと富士山に集約する3,000メートル峰は、北から南へ一筆書きに結ぶことができる。

歩ききった足取りを赤鉛筆でつなぐ。

やってみたくなる。

日本海(北)と太平洋(南)をつなぐそのルートを小分けにした見聞を、ブログ「山と空と風と、海」で終えた。

ブログで拠った日本海の起点は難路の親不知の潮路だが、ここから見て最初の3,000メートル峰は立山(雄山)。

(早月川河口からたてば、剣岳を経由する3,000メートル峰縦走になる)

立山に至るのに、なんと白馬の峰々を経てなお、唐松岳から黒部渓谷に大下りして登り返すというのだから、忍耐につぐ忍耐、また忍耐。

体力気力の充実を自信に山小屋泊りで設計しても、立山到達には8日はかかりそうだ。

山小屋といっても最初の1,2泊は無人の避難小屋にならざるを得ず、つまり食料ほかテント泊並みの荷物になる。

出発時の重さは、30キロをゆうに超すのではないか。

夏山だといきなり水場が不安定なので、3日分あたりの水を背にしなくてはならない。

6リットル(6キログラム)は背負うべきか・・・水の重さは、本当にこたえる。

こう記しているだけで、わたしの両肩は重さを感じたかのようにミシミシときしんでくる。

早月川から剣岳コースなら最短

栂海新道コースは元気にあふれる超人に任せて、最短コースはないかしら。

富山湾に注ぐ早月川河口からさかのぼれば、うれしいことに早月尾根から剣岳を越えて立山が断然近い。

(剣岳山頂の祠を背に記念写真を撮る)

順調なら三日目には立山越えができよう。

早月尾根には山小屋もある(テント場も)。

そして自慢は、3,000メートル峰全山踏破の最初のピークが剣岳であることだ。

多言は無粋。

数ある山岳の中でも剣岳は槍穂高などと並ぶスーパースター。

惜しいかな3,000メートルに1メートル不足の2,999メートルだが、太平洋を目指す山旅の最初の一座にこれほど輝く存在はない。

高山植物の乱舞の白馬連山や、黒部の断崖に刻まれた水平な狭い悪路の真下に渓谷の白く翻る流れの爽快と恐怖などとは違った山歩きが想像できる。

川ではなく、落下する滝のごとく

早春のよく晴れた朝早く(2025年から数えて30数年前のこと)、滑川市の友人の家の近くから見上げた剣岳の荘重さは今もって印象深い。

透明に輝く大気に残雪を谷筋にためる山体が圧倒的な重量感で空に突き刺さって真正面にあった。

陽光を激しく跳ね返して輝いているのだった。

すぐそこにあると錯覚するほどの距離感だった。

富山湾との間にある狭いこの平野を思慮深く凝視しているかのようだった。

首筋をなでる春先の微風は、まだひりひりと冷たい。

山岳の大自然に圧倒されるという感覚に混じりけはない。

(剣岳山頂から北へ険しい岩の背が上下する)

北アルプスというと信州(長野県)に親しんできたわたしにとって、ガツンと心臓に一撃を食らった感じがあった。

平野部から至近距離でこの圧巻の壮大な山岳襖絵は、その威厳を尾根につないで南へとのびていくのだから。

早月川の河口から、剣岳の登山口の馬場島まで、ざっと30キロの距離しかない。

最奥の集落・伊折へ

剣岳には富山県に在住した30歳代に、夏山で二度登頂しているが早月川河口からは初めてになる。

心に引っかかっているところが一つある。

上市町の伊折という地域。

富山在住のころの12月、縁があって馬場島方面に出かけたときのこと。

馬場島は富山県警の山岳警備隊が年末年始に駐在し、正月登山の警備にあたるというようなことだったと記憶する。

雪を頂いた山林ばかりを両側に見ながら早月川を車でさかのぼり橋を渡ると集落が現れ驚いた。

そこが伊折。

――こんな山中の、すぐに日が陰ってしまうような、うす暗く狭い平地に集落?

日用雑貨品を商う小さな商店があり中に人もいた。

軒先から雪解けのシズクがひっきりなしに落ちていた。

他愛ない二言三言のあいさつを交わしただけだが、小集落のさびれた印象が強い。

・・・ほぼ30年後に訪れる伊折は、どうなっているのだろう。

人々の営みは続いているのか。

馬場島への定期バス便はない。

タクシーで行き着けるが、そこまで歩こう。

(剣岳から下山する人たち。安全用にヘルメットを着けている)

大日岳をいただく尾根で隔てられた東には、地獄極楽を曼荼羅の絵解きに伝える立山信仰の歴史を土台にした一大山岳リゾート・立山黒部アルペンルートが開通し、春から初冬まで観光バスがひっきりなしに交差するのとは、たいへんな違い。

常願寺川沿いには、現代の観光産業のにぎわいがある。

岩峅寺、芦峅寺といった立山信仰の麓に開けた集落は、時代の変遷をくぐって近代登山のガイドとして有用され、何人もの著名なガイドの功績と名声を後世に残す。

では一山離れているだけの伊折は、立山信仰やガイドの活躍と無縁なのだろうか。

(写真はいずれも2012年7月)