日本アルプスへの憧れ

山歩きをたしなむ人なら、「日本アルプス」と口にし、耳にするたびに、憧憬を含んだ微風が胸の中をサッと吹き抜けるのを感じるのではないか。

憧憬のうちには、いくつもの3,000メートル峰を頂点に高低や姿形や岩相や渓谷や動植物が入り混じる日本アルプスのどこかの峰に初登山したいとか、何年かぶりに再訪、あるいは再再訪したいとか、抗いがたく磁力に引き寄せられる金属の微粉のような資質が含まれていると思う。

日本アルプス。

心地よいこの呼び名が与えられるのは、日本列島の、ただ一つの地域だけだ。

(黒部源流部の黒部五郎岳を背に=北ア)

北東から西南に長くバナナのようなかたちをした日本列島の中央に、3,000m峰が、ほぼ南北に連なる山岳地帯である。

地理の教科書では、北から飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈と習ったものだ。

山好きの人には、何を今さらといわれそうだが、この一帯にのみ日本の3,000メートル峰が集まっていることは、今ここで特筆しておきたい。

「冬は過酷な風雪の自然で、樹木の生育を許さない」

とさらに知識を持つなら、そこを歩けばおのずと、身体がその大自然をありのままに納得する。

汗水を絞って憧憬の目的地に到達したということが、充実、解放、快感、感動などといった言葉によって表現されるに違いない。

現場こそ説得力の塊だ。

日本海~太平洋へと3,000メートル峰

初登でも開拓でもない、あまたの登山者が踏みしめてきた、いわば擦れからしのそれらの峰々を訪れるのは、だから、とても個人的なこと、趣味に領域におさめるだけの出来事だ。

このブログで訪れた山岳の足跡は、まさにそうした山歩きの集積にすぎないことは百も承知している。

「個人的なこと、趣味の領域」とは、日本アルプスの三つの山塊が日本海と太平洋を一筆書きで結ばれること、さらに日本一の富士山をそこに加えることですべての3,000メートル峰が網羅されることへの好奇心にあたる。

夏山のテント縦走派のわたしが、好奇のルートを繋ぎ紡いだのが、このブログである。

(立山の大汝山付近=北ア)

なんとも、手間のかかることだったか。

学生時代の19歳の夏の北アルプス縦走(4人)として、日本海~太平洋を結ぶ山旅を終えたのが、約20年前(2025年からさかのぼって)。

60歳で退職してからほどなく、このブログを始めた。

当初は10数回で終わってしまうかな、などと見通したが、だらだらとしているうちに、とうとう10年近くかかってしまった。

途中でやぁめた、という捨て鉢な誘惑にかられなかったのは幸い。

だが、いつ終えることができるやらと、頬杖をつきため息をつくことはあった。

落雷、遭難、徒労、その先に

縦走に出れば、たとえ疲れていても、足さえ動かし歩き続ければ必ず目的地に着く。

何と単純なことか。

それくらいに腹をくくって、どうやらこうやら、「プロローグ」と記すこの日にたどり着いた。

振り返って思う。

せっかく発表するのだから、ありふれた山行ばかりでも、より多くの方の目に留まってほしい。

実際のところ、どれくらいの方が読んで下すったのか。

何しろ10年という歳月に付き合うのは、読者にとっても忍耐力がいる。

ブログの中の出来事では、いくつか鮮明に記憶する。

学生時代の五色が原での連続落雷攻撃の中でのテント泊(生きた心地がしなかった)、暴風雨の薬師岳での大学縦走の部員の死の原因を考えたこと(低体温症)、北穂高岳テント場での高年者男性2人を同宿させる顛末の「雨の訪問者」などなど。

富士山の弾丸登山に遭遇したことも忘れ難い。

そうそう、御嶽山の下山後8時間かけてアスファルトの車道を延々と歩いて午前零時に木曽福島駅にたどり着いたのは、あきれるばかりの徒労(と敢えて書いておく)。

つらい。

南アルプスの通称「ばか尾根」(仙丈ケ岳~塩見岳)の、深い森林地帯に交差する登山者のない単独行の深い静寂。

(北岳のテント場。朝日を浴びる背に富士山=南ア)

山歩きは下山してなお、こうやって回想登山という楽しみをおまけしてくれる。

早月側河口から剣岳・立山へ

最新の山岳情報誌「山と渓谷」が、日本各地にあるご当地アルプスの特集を組んだ。

いくつかは知っているが、その数は、約80もあるというのには驚く。

ご当地アルプスを名乗りたくなるその根にあるのは、日本アルプスへの憧憬ではないか。

デンとして高く連なる唯一無二の山域。

わたしの山歩きも、偶然だが、学生時代にそこから始まっている。

まだまだ訪ねていない道筋がある。

ここ数年は、中央アルプスを歩く機会が多い。

(木曽駒ケ岳、宝剣岳を遠望する=中ア)

昨年(2024年)夏は空木岳から南下し、南駒ケ岳、越百山、奥念丈岳、奥高森山へと、藪漕ぎを交え、より登山者がまれなところへとテント泊をした。

これを継いでこの夏は、別ルートをテント泊で訪ねてみようか。

観光客でごった返す上高地だが、梓川沿いの主要道を外れれば、飛び切り閑静なところがあるのを知った。

見逃せない。

などと計画を立てるだけで、すでにそこを歩いているようでワクワクしてくる。

* * *

ブログのメインテーマは大団円だが、密接する山歩きの足跡はまだまだある。

次回からは、そうした山歩きを書こう。

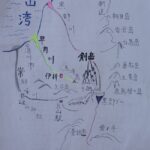

まずは、富山湾の早月川河口から剣岳を経て立山へと行ってみよう。

このルートは、ブログのテーマの「日本から太平洋をつなぐ」に照らせば、日本海からの最短ルートにして、名にし負う岩稜の大要塞・剣岳を経由するので、別ルートの導入路といえる。

剣岳に発して疾走し富山湾に突入する早月川をさかのぼり、早月尾根の大森林を登り、最後に頂上部の岩また岩をへて山頂に立つ・・・その先には垂直に削げ落ちた岩壁を下る危険ルートが控えている。

(全章の終わり。お付き合いありがとうございました)

-

-

早月川の河口から剣岳へ①~3,000m峰全山踏破の富山湾ルート

山行データ2011年7月17日~22日。単独59歳。剣岳ののちは薬師岳、黒部五郎岳、西鎌尾根から槍ヶ岳、大キレット経由で北穂高岳から穂高連山、ジャンダルム、西穂高岳、焼岳から上高地へ下山 ...

続きを見る