-

-

【登山余話23】木曽の御嶽山

あの噴火の山へ 御嶽山の最高点の剣ヶ峰(3067m)を仰ぐばかりに現れました。 王滝山頂(2936m)に着いたわたしの目に、社殿のある頂上は尖って聳え、両側に ...

続きを見る

山中湖に集う

ここ10年余、5月になると1泊2日(土日)で富士五湖の一番東にある山中湖畔に、東京周辺に住む卓球仲間と集まり、わいわいと卓球合宿をしている。

退職後に関東を離れて愛知に戻ったわたしも、卓球後の鯨飲大食を楽しみにいそいそと出かける。

平均年齢はおそらく60歳の半ばくらいになる。

普段の不摂生を考えずに試合を重ね、二日目の予定を終えたあとは時間の余裕があれば、安曇野方面に一泊を重ねることもあるが、予定があることが多くさっさと帰郷していた。

今年(2025年)は月曜日がまるまる自由になるめぐり合わせになった。

この機会に、山中湖近くの石割山(1413m)を訪ね、次に本栖湖へ移動してキャンプ、翌日にそこから竜ヶ岳(1485m)を歩く計画を立てた。

(石割山へは長い階段から=振り返ったところ)

夏に日本アルプスのテント旅を計画しているので、足慣らしを兼ねる。

5月31日(土)は夕立が激しかったが、翌日卓球仲間と別れる昼頃は曇り空が持ちこたえそうだった。

2日間でフルセット(5セット)を含めて10試合ほどして疲労はあるが、卓球のユニフォームから山歩きの服装に着替えた。

石割山にそそり立つ巨岩

石割山とは、面白い山名。

その名にちなむ神社の駐車場が登山口になっていて、道路わきにすら車が並んでいる。

鮮やかに赤い鳥居をくぐって、長い長い、本当に長い石の階段にあきれながら、呼吸と足並みを整えて登りきると、小学生くらいの子ども二人と母親が下ってくる。

おしゃべりしながら気軽そうなのは、石割山の庶民性なのだろう。

3時間余で往来できるはずだ。

いろいろな野鳥が耳元に飼っているように清澄に響き、雨露を残す森林を抜ける歩道もしっかりしている。

幾組かとすれ違う。

わたしもそうだが、軽装だ。

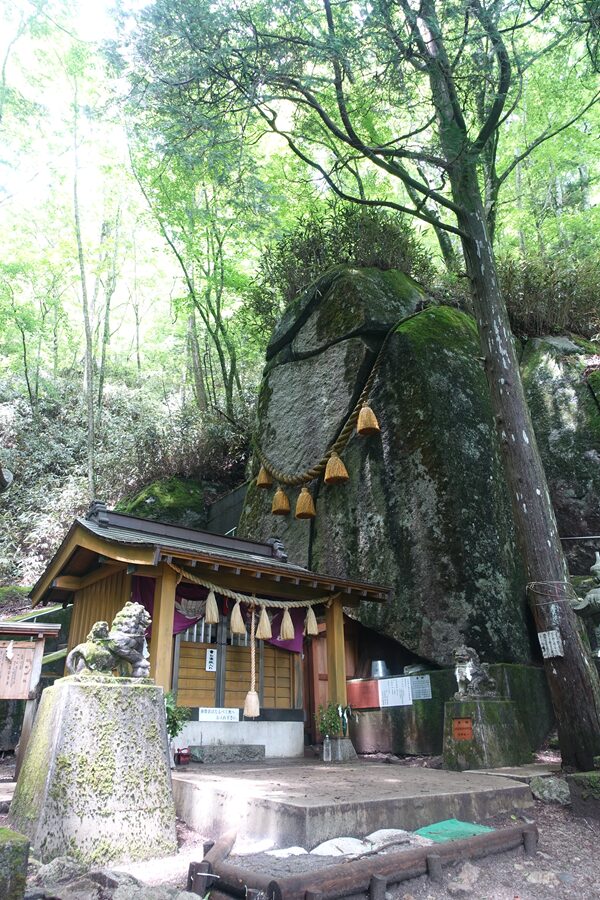

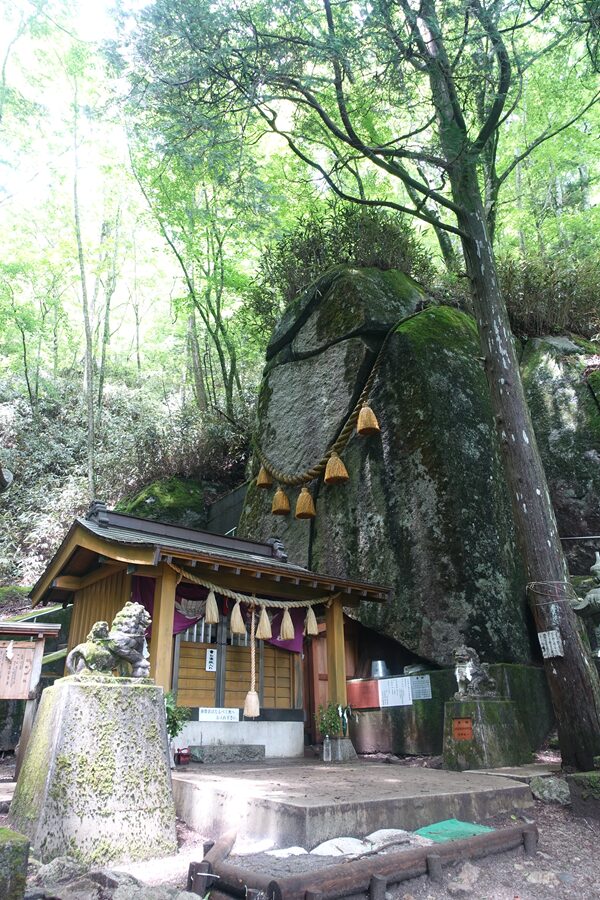

曰くありげな山名の由来が、ズバリ突然右手にそびえたつ巨岩によって判然とする。

(ひび割れした巨岩がご神体)

高さ10メートルはありそうなおにぎりのような大岩にはひび割れが走り、しめ縄が張られ、小ぶりな社殿がその足元に立っている。

巨岩に神聖を感じ、崇拝してきたのだろう。

山頂に近い森林の中に忽然と露出して異彩を放つ。

劇的だ。

賽銭を投じてお参りをする。

荒廃登山道の修復

山頂部に出ると、ヘルメットを着けた人たちが何らや丸太ふうのものを運んでいる。

5メートルくらい、直径30センチ超というところか。

いかにも重そうで、数人が一組になってめいめいがロープを丸太の下にくぐらせ、息を合わせて運ぶのである。

記録担当らしき女性に声をかけると、はたして今日が、修復仕事の日なのだった。

これらを組み合わせて、土砂の流出を抑える手作業である。

いただいたチラシによると、NPOが主体になって2022年から始まり、今年度からはわたしが下山していく平尾山方面にとりかかっているそうだ。

(平尾山への下山路での修復現場)

荒廃した登山道は北アルプス薬師岳、五色ケ原などあちこちで見聞してきた。

登山の負の現実だが、こうした地道なボランティアによる作業には頭がさがる。

環境回復、維持などに国のレベルでしっかりと予算を投じられる世の中になるといいのだが。

山々の大自然に包まれ、見知らぬ人たちとのさりげない会話をするなどの時空を経て、心身に生気があふれれば、これに勝る慶事があろうか。

山歩きの効用は、福祉そのものともいえるからだ。

石割山の山頂からは一気に下り、平尾山(1290m)にも足をのばしてみた。

山中湖は足下に銀色に広がるが、富士山の本体とは対面できなかった。

竜ヶ岳のブナ林

本栖湖南岸のキャンプ場でテント泊した翌朝、竜ヶ岳の上部は灰色の厚い雲の中。

6時40分ごろ少し日差しが届いたので歩き出した。

だれもいない森林の中を登り、右手の樹林の切れ目から本栖湖を見下ろす展望台を過ぎて、お地蔵さんの祠のある休憩舎あたりまでくると、左背後に富士山がドーン!・・・とそびえるはずだが、やはり雲がべったりと張り付いている。

笹の多い斜面に移り、馬酔木が目立つなぁ、写真を撮るかと振り返った一瞬だけ、富士山の巨体がもわっと現れた。

(富士山が、一瞬姿を現してくれた)

おぉ、でか。

次の鮮明な全容を期待したが、すぐに雲のカーテンに閉ざされた。

広場のような山頂に着いて、端のベンチにいる中年男性に声をかけると、

「1時間粘っているけれど富士山は見えない。駄目だな」

とカメラ機材を手に下山していった。

山頂は風が冷たく、わたしもそこそこに下山する。

別ルートを選ぶ。

森の中を急降下すると樹種が変わり、すっと伸びる白っぽい何本もの大木に目がいった。

ブナ?

ブナに違いない。

直径70センチはありそうなブナの大木が斜面にそびえている。

(ブナの大木を傍らに登山者がゆく)

ブナの大木に出会うとは予想していなかったので、懐かしさと嬉しさがこみ上げる。

北アルプスの黒部ダム上流、立山の美女平、裏銀座・烏帽子岳のブナ立尾根、あるいは白山のチブリ尾根、東北の白神山地などで立派なブナ林を見てきたが、ここしばらくはブナの大木を意識することがなかったように思う。

(黒部ダム右岸上流のブナの大樹=2008年7月)

富士山との対面は石割山、竜ヶ岳ともお預けだったが、最後にブナとの粋な出会いがあった。

白神山地のブナ林に関心をもったのをきっかけに、浜松の園芸店で「ふじブナ」と札のあるブナの幼木を見つけて購入。

富士山麓のブナというふれこみの一株だった。

植えて20年を越える。

夏に酷暑の濃尾平野の気候で育つかなと不安があったが、低木ながら今も健在だ。

(この項終わり)