-

-

【山の本棚10】深田久弥『日本百名山』と登山熱㊤

2020年9月の中央アルプス空木岳(2864m)は、わたしには百名山40座目のピークでした。『日本百名山』の完登を目指す愛好家は、ひきもきらないようです。 空木岳の印象 初めての空木岳( ...

続きを見る

2020年9月の中央アルプス空木岳(2864m)は、わたしには百名山40座目のピークでした。『日本百名山』の完登を目指す愛好家は、ひきもきらないようです。

200名山、300名山、「花の百名山」

深田さんの別の作品に『わが山山』(中公文庫)がある。

関心をそそられたのは「越中有峰」の章。

平家の落ち武者伝説のある人里離れた富山県の山奥の集落です。

有峰集落は今、薬師岳への入山口・折立への道路そばに湖面を大きく広げる有峰ダムの底に沈んでいます。

「越中有峰」は90年前の1932年の発表。

水没する前の近代から現代へ山村が廃れていく山村を知ることになります。

深田さんは折立から薬師岳へのぼった。

わたしが歩いた現代のその登山道は、あちこちで荒れ果てています。

(荒れに荒れる薬師岳への道=折立)

南アルプススーパー林道のように、全国各地で山岳奥地まで道路を開削して自然破壊を引き起こしたのが第一段階。

次にその道路を利用して多数の入山者があり、五色ヶ原や雲ノ平などの自然が荒れてきたのです。

薬師岳へのアプローチはその典型の一つ。

数年前の夏にわたしが太郎小屋から下ったときも、相変わらず斜面は無残に裸地化して痛々しいものでした。

散らばる土留めの木杭などは、慰め程度なのです。

折立の登山道は、背の高さほどにえぐれていました。

そこをツアー登山らしい集団が次から次へと登っていく。

百名山ブームが、そうした悪循環に拍車をかけている側面は否定できません。

しばしば批判されています。

『花の百名山』『江戸人が登った百名山』

百名山は一つのお題目にもなり、『花の百名山』(1980・田中澄江)が世に出て、『江戸人が登った百名山』(1999・住谷雄幸)もある。

『花の百名山』には、北海道最北の礼文島の礼文岳(490m)がレブンソウで取り上げられています。

2016年8月下旬に、涼しさを求めた礼文・利尻の旅でその山を知り、妻と二人で登りました。

レブンソウは初夏の花。

わたしたちが目にすることはなく、山頂で少し色づいたハマナスを見かけ、なぜ海辺の花が?といたく驚いたのでした。

(礼文岳山頂から下る)

『江戸人が登った百名山』は、江戸末期の画人谷文晁らの『日本名山図会』を底本に、江戸時代の山を巡ることがらを短文とともに紹介している。

わたしが何度も歩いた白山も入っている。

白山のライチョウを保護する加賀藩の施策に触れていますが、今は絶滅しています。

『日本百名山』から触発されて、都道府県が地元の百名山を選ぶ動きも盛んです。

昨年夏(2021年)訪ねた南アルプス・小太郎山(北岳の北)は「山梨百名山」の一座。

(奥の白い三角は甲斐駒ヶ岳、手前の低いピークが小太郎山)

広河内岳は百名山の農鳥岳から南へ伸びる縦走路から大門沢に大下りする分岐で身軽になって往復しました。

塩見岳や赤石岳など南部の主峰を一望できる好点でした。

(左に広河内岳が近い。右は塩見岳)

深田百名山を継いで、200名山、300名山などというリストもあります。

日本のトップ300ですが、リストにはない自分だけのお気に入りの山や場所と出会う楽しみも広げられそうです。

空木岳から木曽義仲と『平家物語』、小説『夜明け前』へ

わたしの目下の興味は、空木岳近辺から南部の中央アルプス。

源平合戦で劇的な生き様を演じた木曽殿こと木曽義仲への興味が拡大します。

夏の縦走に続けて木曽側の大桑村・伊奈川ダムにクルマを置き、越百岳・仙涯峰・南駒ヶ岳・空木岳からクルマに戻る二泊三日を計画。

(越百小屋から越百山が初秋の空にくっきり)

越百小屋(初日)、木曽殿山荘(二日目)を利用する行程でしたが、二日目朝から天候悪化し、強まる雨をしのいで下山しました。

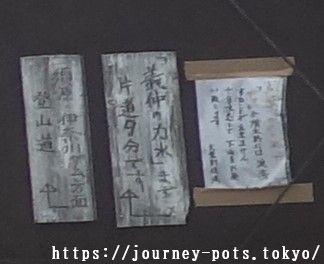

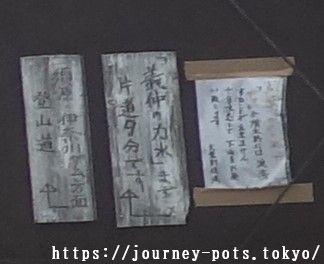

木曽殿山荘は晩夏に空木岳へ登り返したとき鞍部にあった山小屋で、近くの水場「義仲の力水」はズバリ義仲に由来します。

(東川岳を下ると木曽殿山荘が見えてくる)

(義仲の力水の案内=木曽殿山荘)

深田は義仲の峠越えの故事にさらりと触れ事実かどうかには疑問視している。

がぜん義仲への関心が深まり、手元の『平家物語』(河出書房新社・日本文学全集)、『新・平家物語』(吉川英治)などから義仲が登場する下りを併読(読み比べ)へと展開しました。

目下、再読、再々読です。

(義仲は木曽から伊那へ入った伝承がある)

義仲といえば、30年以上前に富山県に住んでいたころ倶利伽羅峠でも縁があります。

義仲率いる軍勢と平家の古戦場に「火牛の計」の案内と造形物があったことも思い出しながら、木曽の山中に育って平家の都落ちを成し遂げた義仲の栄光と挫折、その人物像を想像するのです。

10月にこの峰々を駒ヶ根側から入る逆ルートで再計画(二泊三日)しましたが、これも三日続きの好天が見込めず、来年の楽しみにします。

空木岳を西に下り木曽川に行き着くと旧中山道が川沿いに延び、「木曽路はすべて山の中である。」と始まり、明治維新を時代軸として主人公が新時代の希望と挫折に苦衷する小説『夜明け前』(島崎藤村・新潮文庫)の再読にかかっています。

往事をとどめる家並みが伝わる今年(2022年)初夏の馬籠、秋の妻籠宿の散策を踏まえ、3冊が目の前に置かれています。

(この項終わり)